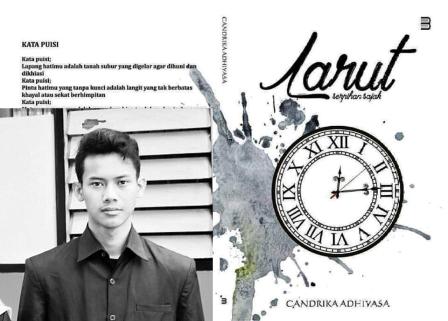

(Penulis Novel "Dibalik Jeruji Tuhan" dan Larut "Serpihan Sajak")

Kalau mendengar cerita dari orang tua, terutama dari ibu saya yang pensiunan guru, peserta didik pada zaman old mengalami proses pendidikan yang luar biasa keras. Tidak mengerjakan PR, dijemur di tengah lapang. Tidak memerhatikan guru saat jam pelajaran, ditimpuk oleh penghapus dari kayu, atau dipukul memakai penggaris yang maha panjang.

Tidak mampu mengerjakan soal matematika, atau mata pelajaran lainnya di depan blackboard, kepalanya langsung dihantamkan pada blackboard itu. Pokoknya ngeri.

Dan hebatnya mereka, mereka tidak pernah mengadukan hal ini kepada orang tua mereka ataupun polisi. Bila pun mereka mengadu, jangankan kepada polisi, kepada orang tua mereka sendiri saja, seandainya mereka terbukti bersalah pasti ditambahi hukuman yang jauh lebih sadis dan tanpa ampun.

Namun, mengenai output dari pendidikan semi-militer tersebut, sudah tidak perlu diragukan. Anak-anak yang melalui pendidikan semacam ini sudah pasti teruji keteguhan mentalitasnya, teruji daya tahannya, teruji kesabarannya, teruji keseriusannya, dan teruji juga kompetensinya. Perihal kompetensi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa pada zaman old, peserta didik tidak akan diluluskan, dan bahkan tidak akan dinaik kelaskan apabila kemampuan akademiknya tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

Namun, mengenai output dari pendidikan semi-militer tersebut, sudah tidak perlu diragukan. Anak-anak yang melalui pendidikan semacam ini sudah pasti teruji keteguhan mentalitasnya, teruji daya tahannya, teruji kesabarannya, teruji keseriusannya, dan teruji juga kompetensinya. Perihal kompetensi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa pada zaman old, peserta didik tidak akan diluluskan, dan bahkan tidak akan dinaik kelaskan apabila kemampuan akademiknya tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).Evolusi terus berjalan. Perkembangan mentalitas, fisik, IPTEK, dan sosial setiap individu semakin berkembang. Dengan dimulainya penerapan nilai-nilai HAM dalam aktivitas masyarakat Indonesia, memberikan suatu perubahan yang mendasar. HAM yang seharusnya menjadi hukum yang melindungi setiap picis hak-hak kemanusiaan seringkali disalahartikan, disalahgunakan, dan disenjatakan.

Entah ada kaitannya atau tidak antara penyalahgunaan HAM dengan realita yang ada saat ini, yang terutama menjalar pada pola pikir para generasi muda yang masih mengenyam pendidikan.

Kita mungkin sudah tidak aneh, seiring dengar perkembangan dunia maya yang kian mudah diakses siapa saja, termasuk kids zaman now yang notabene masih labil dan gegabah dalam memfilter budaya yang tersedia di sana, adalah maraknya tindak yang mencerminkan degradasi moralitas di kalangan generasi muda. Kita ambil contoh: sex bebas, narkoba, kekerasan (tawuran, berkelahi, dan lain-lain) sudah dapat kita jumpai di banyak tempat.

Namun yang menjadi sorotan saya kali ini adalah kurangnya komunikasi dan harmonisasi hubungan antara peserta dan guru di sekolah. Sungguh miris ketika mendapat berita seorang guru yang harus mendekam di penjara karena dilaporkan peserta didiknya sendiri, yang pada umumnya, tindakan yang dilakukan guru tersebut merupakan sebuah metode pendidikan dan tindakan indisipliner. Mengutip apa yang disampaikan Aan Anjasmara Hamzah HS, seorang dalang Wayang Golek Pusaka Aria Kamuning 3, mengatakan bahwa: Guru tidak lagi diguGU dan ditiRU, tetapi digangGU dan dijadikan seteRU.

Saya jadi ingat kasus yang menimpa seorang guru agama di SMAN 3 Parepare, Ibu Darmawati. Beliau dipenjara gara-gara memberi peringatan berupa kontak fisik (pukulan) kepada siswinya karena menyuruh salat. Berita ini saya dapat dari makassar.tribunnews.com. Dalam hal ini, tentu siswa tersebut adalah korban, dan Ibu Darmawati adalah pelaku. Ibu Darmawati dovonis bersalah oleh Pengadilan Negeri dan beliau disuruh meminta maaf kepada pihak korban. Dalam proses pendidikan, bukankah hal ini adalah hal yang bisa dibenarkan? Memukul (tidak di bagian vital) untuk menasihati pada kebaikan? Lalu, siapa yang korban yang sebenarnya? Siapa yang sebenarnya harus meminta maaf?

Kemudian, kasus yang menimpa seorang guru asal Sidoarjo yang bernama Bapak Muhammad Samhudi, dilansir dari Kompas. Ia dihukum penjara enam bulan dengan masa percobaan selama satu tahun. Beliau adalah guru SMP Raden Rahmad. Beliau dilaporkan oleh orang tua peserta didik yang dihukum karena tidak mengikuti ibadah solat Dhuha di sekolah. Meskipun pada akhirnya proses hukum ini berujung damai karena pelapor mencabut gugatannya, tetap saja paradigma di kalangan masyarakat, terkhusus orang tua murid masih melenceng dari substansi dan hakikat pendidikan yang sebenarnya.

Masih banyak kasus-kasus lain yang menimpa guru-guru saat mereka berusaha keras untuk mendidik peserta didiknya namun disalahartikan oleh peserta didik itu sendiri serta orang tua mereka. Ketika membaca berita-berita tentang guru yang dilaporkan tersebut, saya jadi ingat kalimat yang tertuang pada meme gambar yang melintas di timeline facebook saya. Bunyinya begini: “Kalau ibu/bapak tidak terima anaknya didik di sekolah dengan cara kami, silahkan membuat sekolah sendiri, mengajar sendiri, membuat rapot sendiri, dan membuat ijazah sendiri.”

Sungguh, seorang guru adalah posisi vital dalam stabilitas negara, agama, dan kemanusiaan. Kalau kita sudah tidak mempercayai guru untuk menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan berkebangsaan, maka bersiaplah menghapuskan cita-cita bangsa untuk berdikari dan dapat mensejahterakan rakyatnya.

Dan pesan saya untuk peserta didik zaman now: Janganlah manja, janganlah mau enak saja, proses pendidikan tidak bisa dilalui dengan mudah. Proses pendidikan adalah penempaan, penempaan selalu berkaitan dengan “pembakaran” dan “pemukulan”. Bila kalian sudah tidak mampu menerima proses pendidikan yang sebenarnya, maka menjadi manusia berguna hanyalah omong kosong belaka. Jika kalian sudah tidak siap melalui proses pendidikan yang sebenarnya, bersiaplah menjadi manusia tumpul yang tiada berguna.***

12 Oktober 2017

0 comments:

Posting Komentar

Silahkan Berkomentar...

- Harap sesuai dengan Konten

- Mohon Santun

Terimakasih Telah Memberikan Komentar.